9月/6年生

過去問で失敗しない方法!勉強の正しいサイクルと対策で合格率大幅アップ!

解説動画(全編)

1. 過去問対策と言えどいつもの勉強

6年生の夏休みが終わるといよいよ受験本番モード。受験対策 王道中の王道 ”過去問対策” がはじまります。ただし過去問対策といえども勉強は勉強です。

いつもの勉強サイクルを回すことが

シンプルなやり方となります

しかしながら…過去問ならではのちょっとした親ならではの悩みも発生したりします。また過去問の計画についてもちょっとコツが必要となります。

6年生の9月…過去問対策をはじめましょう!

1-1. 過去問対策でも勉強の王道を

冒頭で過去問対策といえども勉強は勉強とお伝えしました。我が家の子供達の様子を見ると、過去問対策を特別なものであると考えてしまう傾向がありました。

子:過去問対策っていっても何やるの?

親:いつもの勉強と同じだよ!

子:どういうこと?

親:間違えたところを出来るようにする

これは我が家の事例で特殊かもしれませんが、過去問対策をするときに、あらためて勉強というものの基本を親子でおさらいするのも良いかもしれません。

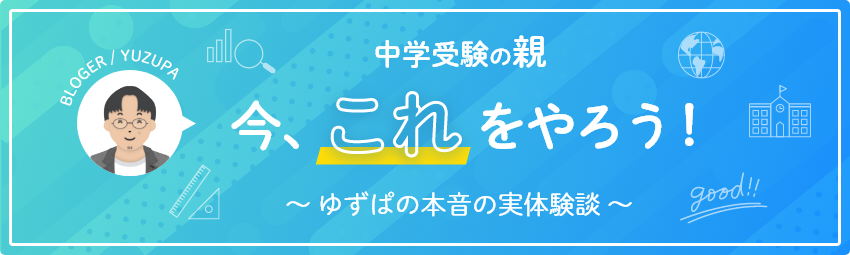

受験生における勉強のシンプルな定義。それは問題を解いて、丸つけをして、間違えた所を出来るようにする。このサイクルをひたすら繰り返すこと。

この原則は過去問対策でも同じ

過去問を解いて、丸つけをして、間違えた所をできるようにする。全く同じプロセスです。違いごあるとすれば、問題を解く時に正確に時間を測ることだけです。

1-2. 間違い直しノートを全力で作る

勉強のサイクルで最も大切な工程は、間違えた所をできるようにする工程。その工程のアウトプットは ”間違い直しノート“ です。

これが入試当日まで使える

自分にとっての最強の教材になります

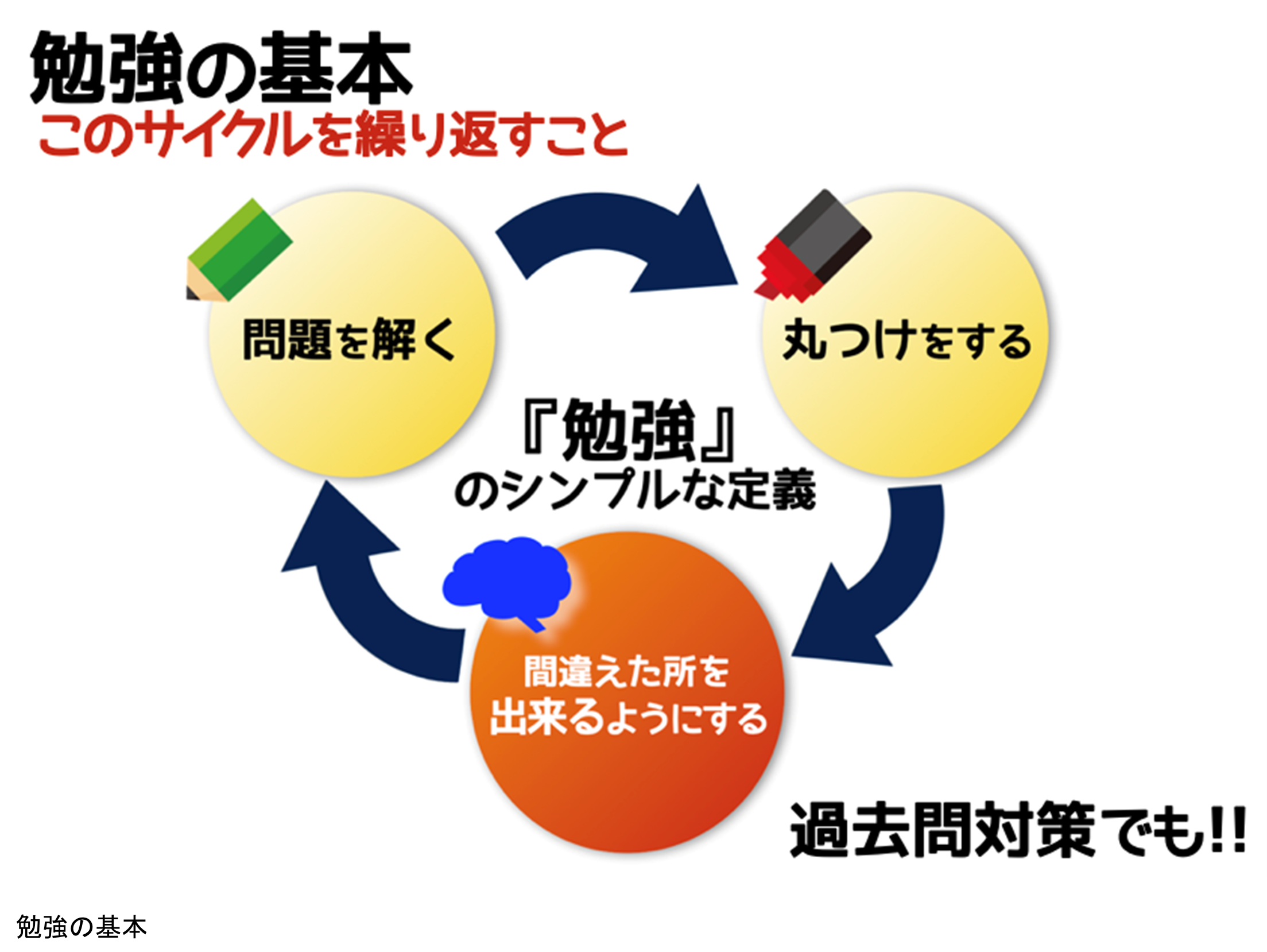

間違い直しノートの取り組み方のコツをひとつだけおさらいしましょう。最大のコツは…ただ解き直すだけでなく、間違えた理由やどうすれば出来るかを簡潔に書くこと。

入試本番の会場にいる

未来の自分へのメッセージを残すイメージです

“比のペアが見つけられなかった” (意識せよ!)

“横から見た図を書く” (こうすれば解ける!!)

“単位変換のミス” (気をつけろ!!)

試験会場にいる未来の自分がこの1文を読んで瞬時に思い出せるように書くのがポイントです。

1-3. 問題文はノートにはるべき?

過去問対策に関する”よくある質問”のひとつに、過去問を直す時に問題文をコピーしてノートにはりつけるべきか?という質問。我が家ではどうしたかお答えします。

問題文は貼らない!

問題文の書き写しもしない!

実は…通っている塾の先生からは問題文をコピーしてはるように指導されていましたが…この指導にはかなり致命的なデメリットがあります。

超めんどうくさいこと

我が家では間違い直しノートは前述したとおり、未来の自分にメッセージを残すことを意識して作りました。その精魂を込めた1文を読めば伝わるように。

確かに問題文がはってあれば、細かいところまで思い出すことはできるかと思いますが、多大な労力に比べリターンが小さすぎる。我が家では貼りませんでした。

1-4. 新しい方から?古い方から?

もうひとつ”よくある質問”に、過去問は新しい方からやるべきか?古い方からやるべきか?というのがあります。こちらも我が家でどうしたかをご紹介します。

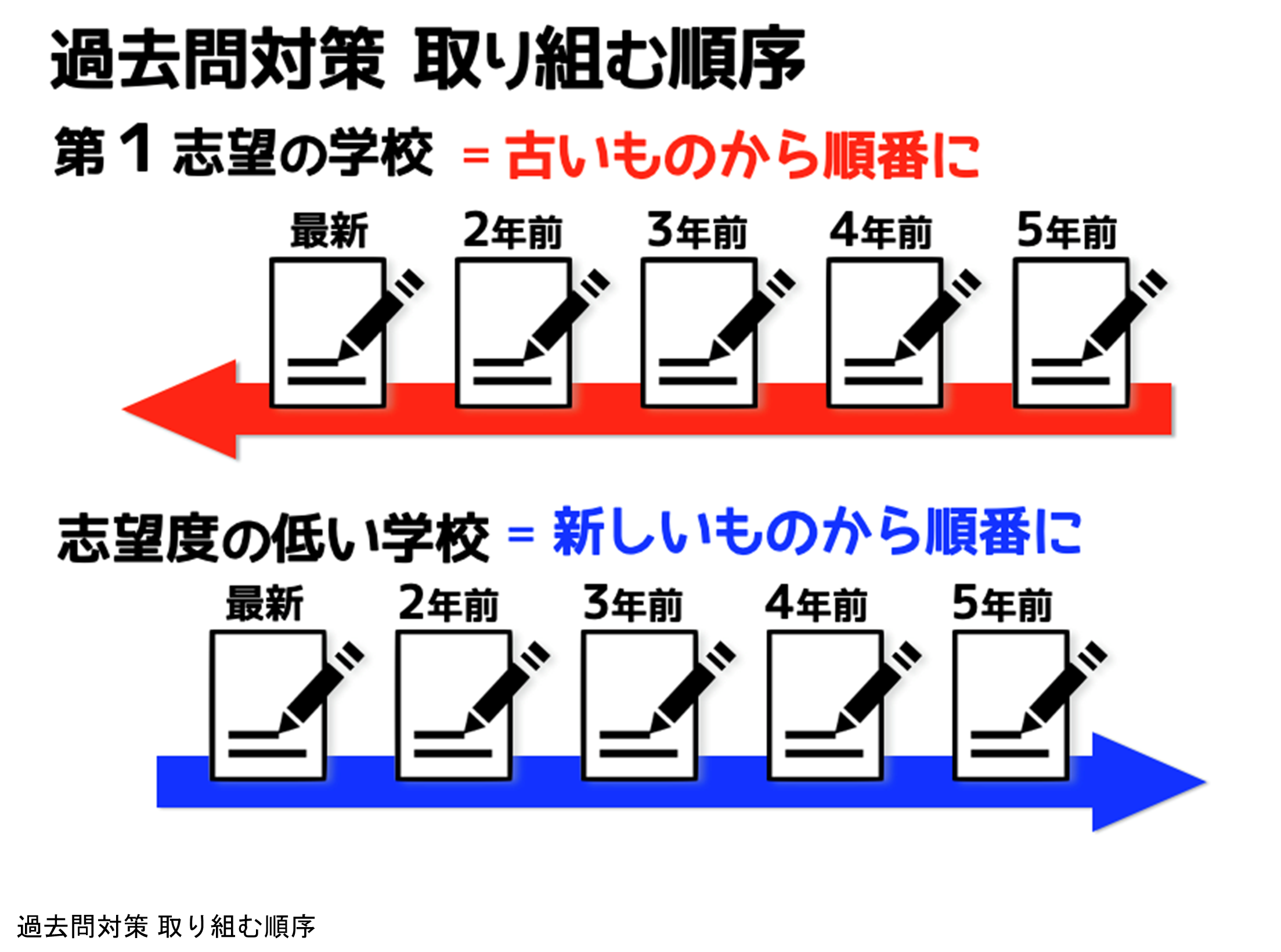

“第1志望”は…古い方から

“併願校”は…新しい方から

なぜ…こんなややこしいやり方をするのでしょうか?我が家での考え方は以下のとおりです。

[ 原則(仮定) ]

過去問は新しい年度の方が現在の傾向や形式に近い

第一志望の学校

自分の学力が最高値まで近づくであろう、受験本番の直前に最新の過去問を解きたい。だから古い方から順番に解いて最大限の力で最新のものを解く。

志望度の低い学校

万が一時間が足りなかった場合、本命でない学校の過去問対策は中途半端になるリスクがある。新しい方から解いた方がリスク顕在時の影響が少ない。

このような理由から我が家では、前述したようなちょっとややこしい取り組み方をしていました。