3月/6年生

入試を攻略する“総まとめ学習”を始めよ!受験本番1年前からの勉強法

解説動画(全編)

1. 6年生は”総まとめ学習”の心得が必須

多くの中学受験塾のカリキュラムでは、5年生までに単元ごとの学習が終えて6年生からは、今まで学習してきた単元をあらためて使う総復習にシフトします。

一般的な中学受験カリキュラム

5年生まで=単元ごとの学習や演習

6年生以降=今までの単元の総復習

今までの総復習ですがただの復習ではありません。 複数単元にまたがる知識を求められる問題、複数単元の解法を駆使しなければ解けない問題などの演習も含みます。

当然、家庭学習も総まとめを意識する必要が!

今までとちょっと勉強のやり方も変えていかなければなりません。今回の連載では我が家での6年生における総まとめ学習について体験談をお伝えいたします。

1-1. “単元学習”から“総まとめ学習”へ

冒頭でお伝えしたとおり5年生までの単元学習から一変し、6年生では総まとめ学習に入って行きます。各教科の具体的な事例をご紹介します。

※四谷大塚のカリキュラムを例に“変化”をご説明します

(1) 算数は複数の解法を使わないと解けない!

過去の単元に“割合”の知識を組み合わせないと解けない問題。今までの単元がランダムで出てくる総復習。立体図形が本格化し図形の知識を総動員しなくてはいけない。など

(2) 国語は文章の長さが増大しテーマも特殊

扱う文章は物語文/説明文/随筆文と変わりませんが、文章の長さが一気に入試ボリュームに。扱うテーマも「異文化」や「葛藤」など大人の視点が要求される。など

(3) 社会は視点を180度変えてまとめ直し

例えば歴史は…今まで「時代ごと」に学習してきましたが、6年生で改めて「外交」や「文化」のようなテーマごとに時代を越えて一気通貫で学習し直し。など

(4) 理科はダイレクトに総合単元!

理科では4年生から5年生にかけて学習してきた単元を総合して「植物総合」や「力学総合」といった単元が。例えば力学では比まで登場しほぼ入試レベル問題に。など

やはり4教科すべてにおいてカリキュラムに変化が…

4教科の6年生における “カリキュラムの変化” はなんとなくお分かりいただけましたでしょうか?当然、家庭での学習のやりかたも意識を変える必要が ありますね。

1-2. ”総まとめ学習”とは

総まとめ学習とは…?

総まとめ学習とはその名のとおり、ひとつの単元に閉じず、関連する複数単元をまとめて学習すること。目的は単元をまたがって全体像を把握すること。

受験において全体像をおさえていることは

強力な受験力につながります

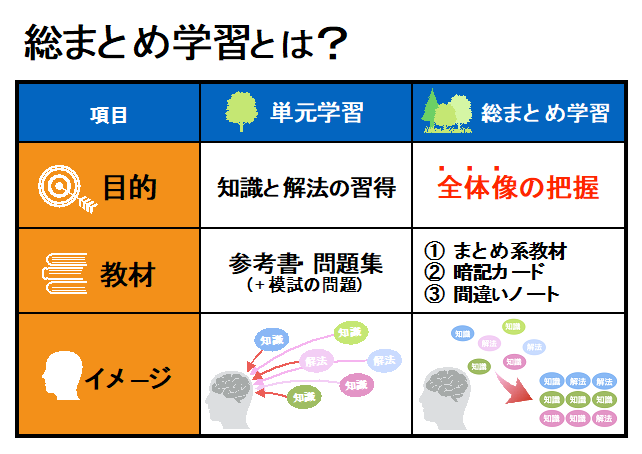

単一単元の学習との対比で特徴を見てみましょう

(1) 目的

まず目的が異なります。

“単元学習”はその単元で出てくる知識や解法を使って問題を解くことができるようになるのが目的です。知識や解法をうまく使えるようになる練習のイメージです。

”総まとめ学習”は無数にある単元の”全体像を把握する”ことが目的です。問題を見た瞬間にどの単元か?どの解法か?を判断する力を訓練するというイメージです。

(2) 教材

目的が異なれば教材も異なってきます。

“単元学習”で使う教材は大きく分けて2種類。一般的な問題集と公開模試の問題です。通っている塾が採用している問題集など自分にあった問題集が教材です。

”総まとめ学習”は使う教材は、まとめ学習用の教材(四谷大塚であれば”4科のまとめ“など)や、自分で作ってきた間違い直しノートや、それを元に作った暗記カードなどです。

(3) イメージ

最後は勉強イメージです。

“単元学習“は自分の頭の中の引き出しに知識や解法を詰め込んでいく作業、”総まとめ学習”はその引き出しに入ったものを整理整頓する作業のようなイメージです。

総まとめ学習の概要はイメージできましたでしょうか?この学習が入試本番で使える受験力につながります。

1-3. ”総まとめ学習”の効果

具体的な総まとめ学習のやり方に入る前に、最後に総まとめ学習の効果だけ確認しましょう。

①全体像が見えて頭がスッキリする

単元を次から次へと学習していくと、頭の中がゴチャゴチャになってしまいがちです。総まとめ学習の最大のメリットは全体像がわかりスッキリするという点です。

② 忘れてかけていた単元の復習になる

総まとめ学習をすることで、忘れかけていた過去の単元の復習になります。思い出せない部分が出てきたらピンポイントで集中的な復習をすることもできます。

③ 入試本番の応用問題に対応できる

実際の入試は、複数単元の知識で解く問題や、知識や解法を知っていることを前提に考えさせる問題も…。全体像を知ることでそれらに対応する基礎を作ることができます。