帰ってきた声教保護者会2025-2026 10月①「あの夏期講習はなんだったのか…!過去問や模試の成績に一喜一憂゚(;´д`)」~前編~

出典:声教チャンネル(声の教育社)

記事:metasc

おひさしぶりです声教保護者会です!

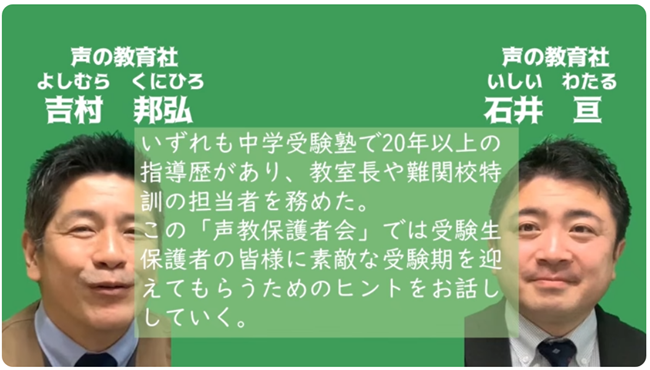

声の教育社の石井です。吉村です。

私たちは声の教育社に入社してから4年ほど、いろいろなシリーズ動画をお届けしてきました。もっと多くの動画を出す予定だったのですが、今年は更新の間が空いてしまい、「お久しぶり」となってしまいました。決してサボっていたわけではありません。

初めて私たちを見るという方もいらっしゃると思いますが…

今回が今年初めての「声教保護者会」となります。

どうぞよろしくお願いします。

▼声教保護者会とは

塾に通っているご家庭もそうでないご家庭も、中学受験に向けて一生懸命頑張っている方々に向けて発信しています。情報があふれる中で、お子さんの受験をどのように進めていくのか。そのヒントになるようにと考えています。

私たちは以前、中学受験塾で室長を務めていた経験があります。その経験をもとに、少しでも皆さんのお役に立てればと思ってお話しています。

決して…「こうすべきだ」と押し付けたり、もっともらしいことを語るのではなく、

「こういうふうに考えるといいのでは?」という視点をお伝えする場です。

子どもと一緒に受験を、楽しく・ワクワク・元気に乗り越えてほしい。

そのための「受験や受験勉強の捉え方」を共有していくことを大切にしています。

▼夏期講習の意味とは

もう10月中旬。過去問の結果に一喜一憂している保護者の方も多いのではないでしょうか。

「あの長かった夏期講習は何だったのだろう?」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。

夏は本当に一生懸命取り組みました。お子さんもご家庭も努力を重ね、勉強の中身はぎっしり詰まっていて、弱点も数多く克服されたことでしょう。「さあ、過去問もいつでも来い!」という気持ちになっているかもしれません。

ただ、実際はそれほど甘くありません。

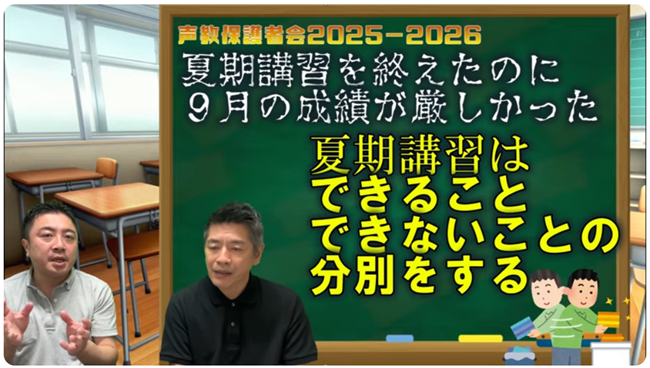

夏期講習は塾ごとにカリキュラムの違いはありますが、根本的には…

「今まで学習してきた膨大な内容の中で、何が定着していて、何が抜けているのかを確認する」

ことが目的です。

その意味では「全部復習した」と思っていても…

「すべてが頭にインストールされてすぐに使える状態になった」というわけではないのです!

もちろん克服できた部分もありますが、大切なのは…

「どこに穴があるのか」がはっきり見えてきたということ。

今がまさに「どこから手をつけるべきか」が分かる段階だといえるでしょう。

夏期講習は、いわば「健康診断」のようなものです。診断そのものでは治療はされませんが、「ここが悪い」「思いがけずここは良かった」という発見があります。今はまさに、テストや講習を通じて

・「良いところ」

・「改善が必要なところ」

が白黒はっきりしてきた状態なのです。

▼算数の学習の肝

私たちは塾で室長をしていた頃、それぞれの教科を担当していました。

吉村:算数

石井:社会

算数については、私たちの持論ですが「分かる」と「できる」の距離が最も長い科目だと思います。

なぜなら…

「答えにたどり着くまでに11〜12歳の子どもが手計算という最大の難関」

を通らなければならないからです。解き方が分かっていても、途中の計算ミスで答えが合わない、ということが多いのです。

これまでの単元学習は、今回は「つるかめ算」のように毎回テーマが明確で、その解き方を知っていれば答えを出せました。

ところが入試問題になると、

まず「どの公式・解き方を使うのか」を自分で選ぶ必要があります。

さらに、大問の小問(1)(2)(3)(4)がそれぞれ違う単元で構成されていることが多く、仮に同じ単元でも「和を使うのか、差を使うのか、それとも比なのか」といった判断が求められます。

これは訓練なしには難しいことです。

つまり単元ごとの解法を知っているだけでは不十分で、

「どの場面で使うべきか」

を練習で身につける必要があります。解法という武器はたくさんありますが、

「限られた時間の中でいかに最適な武器を選ぶか」

が重要です。たとえば入試の算数は50分。最初の判断が正しいかどうかが結果を大きく左右します。これが2学期の学習の肝になります。

▼次回に向けて

夏休みまでは

「自分が使える武器は何か」を把握する段階でした。

そして2学期以降は、

その武器を増やし、適切な場面で使えるように訓練していくことが必要です。

その訓練に役立つツールは大きく2つあります。

① 過去問

② 模試

この2つは性質が大きく異なります。

――次回は「過去問」について詳しくお話しします。