【中学受験】2025年度どうだったのか?~2月入試 男子校編~

出典:声教チャンネル(声の教育社)

記事:metasc

今回は例年よりも時期が遅れてしまいましたが、2025年度の入試を振り返りつつ、 2026年度入試がどんな展開になりそうかについてお話ししていきます。

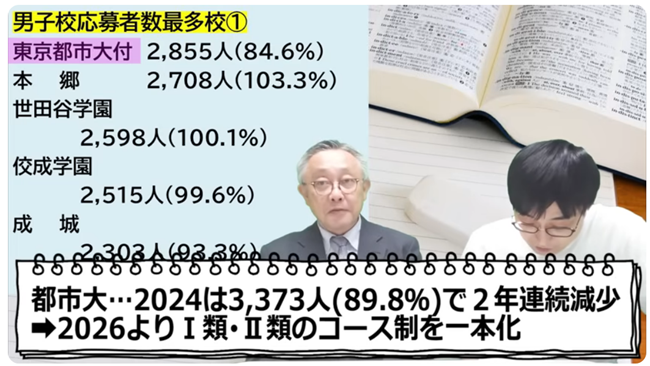

【2025年度入試 男子校上位15 応募者数最多校(前年比)】

- 東京都市大学付属 2,855人(84.6%)

- 本郷 2,708人(103.3%)

- 世田谷学園 2,598人(100.1%)

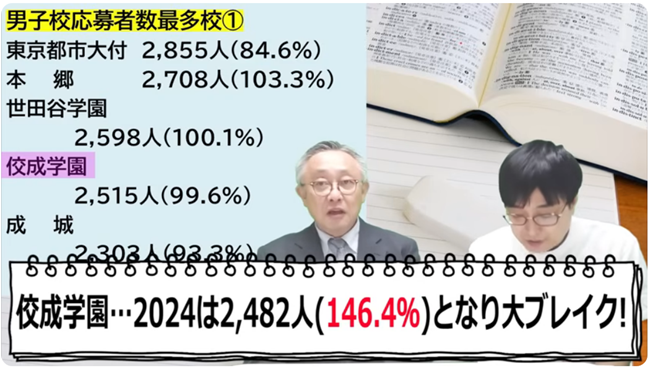

- 佼成学園 2,515人(99.6%)

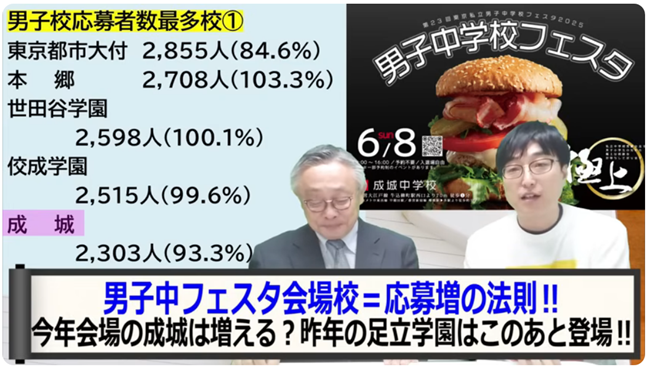

- 成城 2,303人(93.3%)

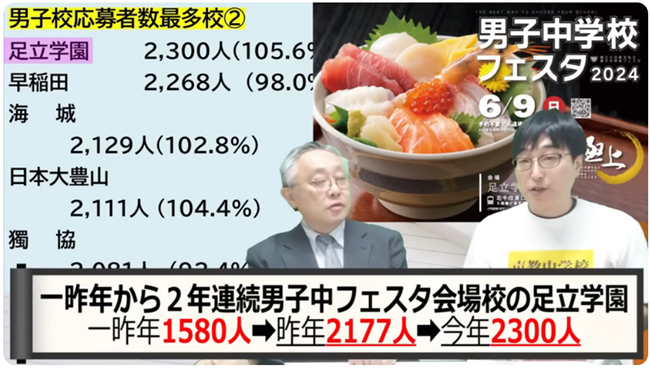

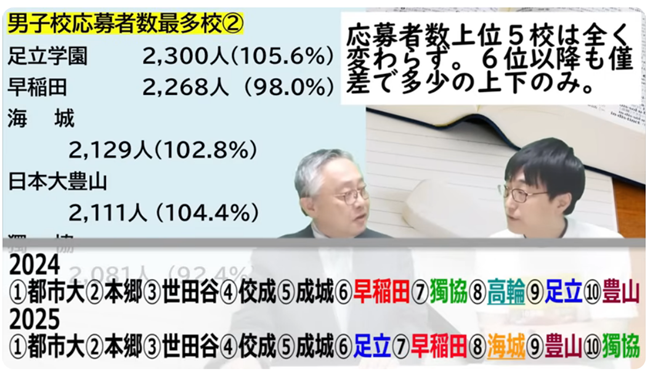

- 足立学園 2,300人(105.6%)

- 早稲田 2,268人(98.0%)

- 海城 2,129人(102.8%)

- 日本大学豊山 2,111人(104.4%)

- 獨協 2,081人(92.4%))

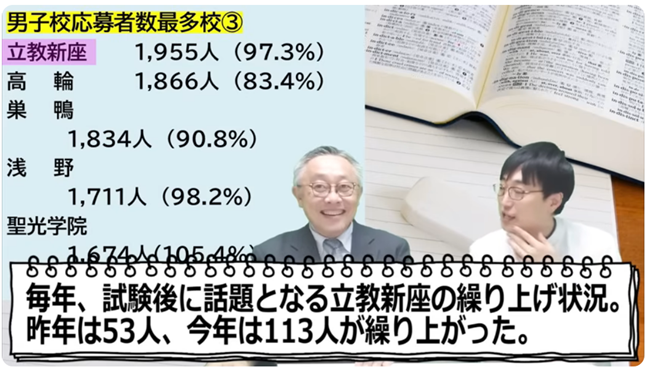

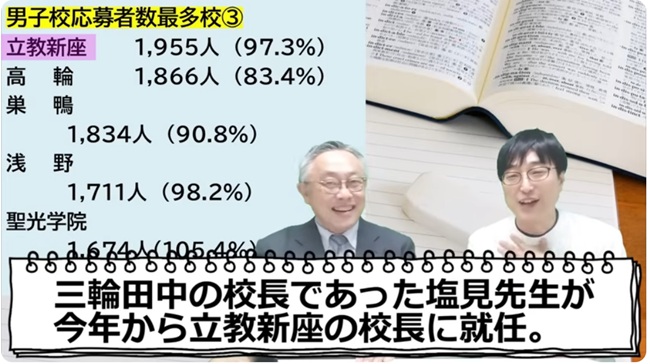

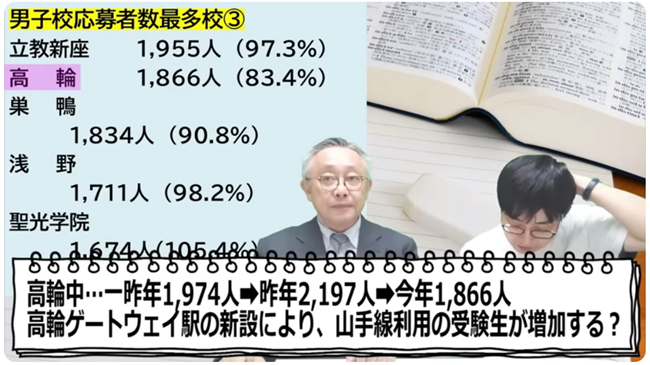

- 立教新座 1,955人(97.3%)

- 高輪 1,866人(83.4%)

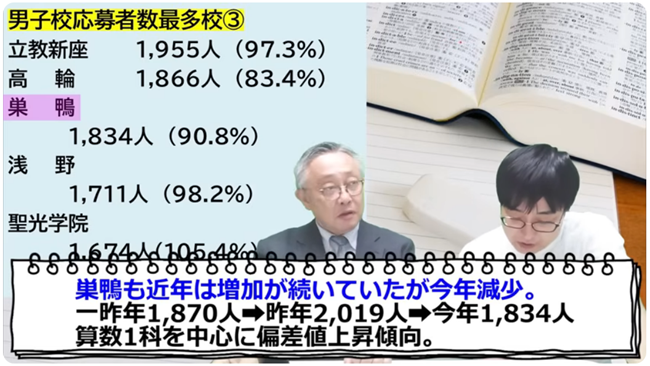

- 巣鴨 1,834人(90.8%)

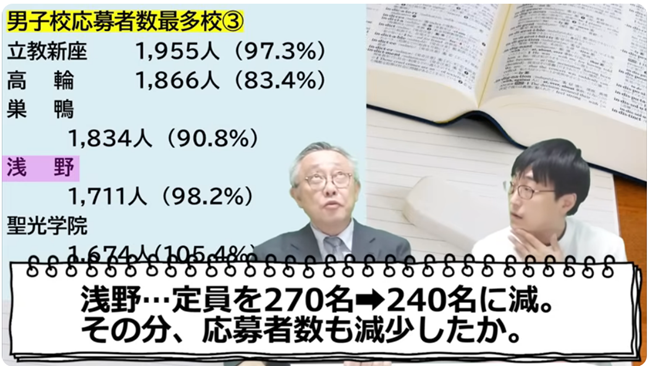

- 浅野 1,711人(98.2%)

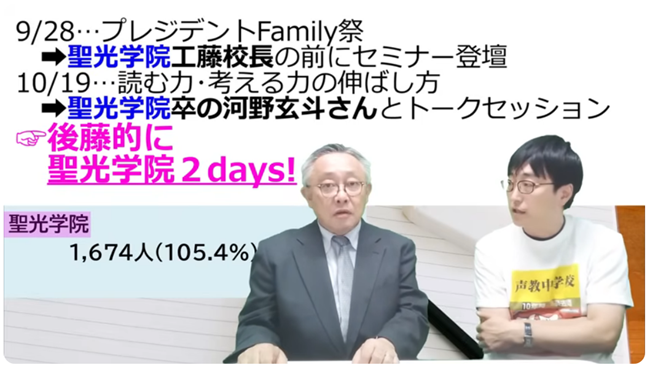

- 聖光学院 1,674人(105.4%)

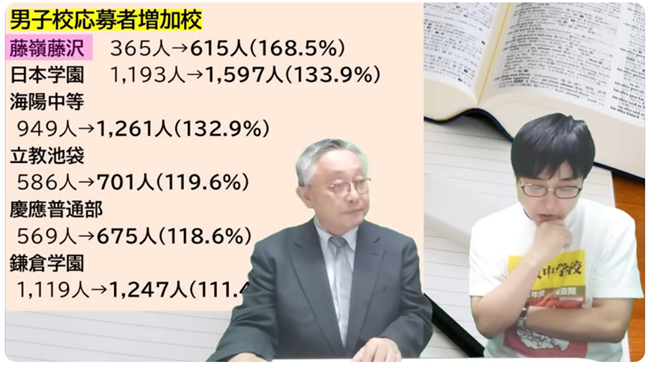

【2025年度入試 男子校 応募者増加校】

- 藤嶺学園藤沢 365人→615人(168.5%)

- 日本学園 1,193人→1,597人(133.9%)

- 海洋中等 949人→1,261人(132.9%)

- 立教池袋 586人→701人(119.6%)

- 慶應義塾普通部 569人→675人(118.6%)

- 鎌倉学園 1,119人→1,247人(111.4%)

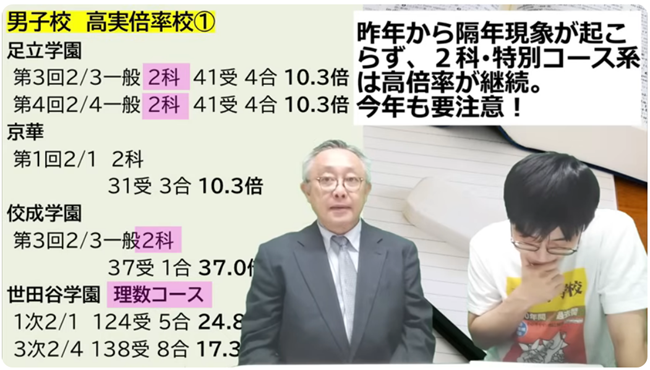

【2025年度入試 男子校 受験者高実倍率校】

足立学園 第3回2/3(一般2科) 10.3倍 / 第4回2/4(一般2科) 10.3倍

京華 第1回2/1(2科) 10.3倍

佼成学園 第3回2/3(一般2科) 37.0倍

世田谷学園 理数1次2/1 24.8倍 / 理数3次2/4 17.3倍

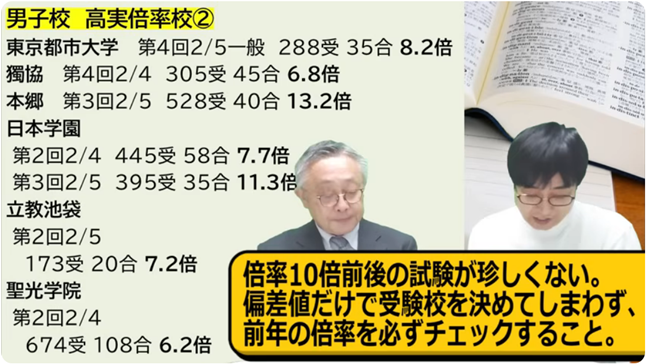

東京都市大学付属 第4回2/5(一般) 8.2倍

獨協 第4回2/4 6.8倍

本郷 第3回2/5 13.2倍

日本学園 第2回2/4 7.7倍 / 第3回2/5 11.3倍

立教池袋 第2回2/5 7.2倍

聖光学院 第2回2/4 6.2倍

▼応募者数最多校

2025年度入試の男子校について、応募者数が多かった15校についてお話ししていきます。

□東京都市大学付属

応募者数ランキングで今年も1位となったのは東京都市大学付属です。

ただし・・・

応募者数は前年から15%減少し、2年連続の減少となりました。

かつては3,000人規模の応募者がいたことを考えると大きな変化です。

しかし・・・

入試でⅠ類・Ⅱ類の区別がなくなり、出願しやすくなった

影響から、来年度は増加に転じる可能性が高いと見られます。減少したとはいえ、依然としてトップの座は維持しています。

□本郷

安定した人気を保ち、非常に強い存在感を示しています。さらに3位の世田谷学園も、本郷と並んで人気が高まっている印象があります。応募者数自体は大きく変わらないものの、前年比で高めの水準を安定して維持しています。

□佼成学園

昨年度に大きな人気を集めましたが、今年はやや減少傾向にあります。ただ依然として教室数が一杯になるほどの盛況が続いています。

一方で高校については、これまでの「総合進学」での併願優遇をやめ、今後は単願のみでの募集となるそうです。現中3の人数が多いため、高校募集の枠を大きく確保できず、その結果として高校受験者数は減少すると見込まれます。

こうした流れから、佼成学園は将来的に「完全中高一貫校」を目指す可能性もありそうです。

海城がそうであったように、結果的にその方向へ進むのではないかと考えられます。

ただし人気が非常に高いため、2026年度の入試では受験者数がやや減るのではないかという声もあります。実際に佼成学園の教頭先生も「来年度は減りそうだ」と懸念を示していました。ただし、むしろ減らないと校舎に生徒が入りきらない状況とも言えます。

では、もし佼成学園を敬遠する受験生が出るとしたら、どこを選ぶのでしょうか。

佼成学園は・・・

「男子校だから」というよりも、国際教育や海外との交流プログラムが評価されて選ばれている学校

です。そのため、代替として男子校に限らず共学校も候補になり得ます。

たとえば・・・

城西大学付属城西は海外交流の面で佼成学園と似た傾向があります。

近隣のサレジアンやドルトン東京学園なども選択肢として考えられるでしょう。

もっとも、佼成学園の入試が難化したからといって、サレジアンやドルトン東京へのシフトが簡単に進むかといえばそうではありません。これらの学校もまた入試は難しく、安易に乗り換えられる状況ではないというのが現状です。

□成城

今年は受験者数がやや減ったものの、来年度は増加が期待されます。

というのも、成城は今年の「男子中フェスタ」の会場校でした。

X(旧Twitter)でも「男子中フェスタの会場になると応募者が増える」

と声の教育社のYouTubeを引用した投稿がありましたが、確かにその傾向は強いようです。今年成城で開催されたことを考えると、2026年度入試では応募者数が伸びる可能性が高いでしょう。

□足立学園

2024年度に男子中フェスタの会場を務めたのは足立学園でした。その後も応募者数が減っていない点は注目に値します。ここ数年、男子校の受験者数が伸びている学校は限られており、代表例が昨年の

・足立学園

・佼成学園

でした。男子校は希少価値が高まり、難化傾向にあることが受験生や保護者の間にも浸透してきているようです。その意味では、男子校人気が一気に上昇した後に「高止まり」か「やや落ち着き」といった状況になっているといえるでしょう。

ちなみに足立学園は、かつては定員割れをしていた時期もありました。

それが現在は応募者数2,300人を超え、早稲田を上回る規模となっています。これは大変な変化です。

〝早稲田はかつて声の教育社の過去問集で最も売れていた学校でしたから、それを超える人気″

は大きな出来事といえます。

□早稲田

今年度の応募者数は前年比98%。大きな変動はなく、難易度も下がってはいません。安定した位置を保っているといえるでしょう。

□海城

相変わらず安定した人気を誇り、むしろレベルがさらに上がっている印象があります。男子校のなかでも着実に強さを維持している学校の一つです。

□日本大学豊山

人気の勢いが本当にすごいですね。ここ数年でどんどん注目度が上がっています。昨年はいったん応募者数が少し下がったものの、今年は再び増加に転じました。こうした動きは「隔年現象」に近いのかもしれません。

□獨協

やや減少したとはいえ、応募者数は依然として2,000人を超えています。

応募者数ランキングにおける順位も、ほとんど昨年と変わらず安定しています。

こうした状況から見ても・・・

全体として大きな変化はなく、同じような傾向が続いている

のではないかと思われます。応募者最多校にランクインしている学校も昨年とほぼ同じような結果になっています。

〝男子校はもともと選択肢が限られている分、こうした「固定化された人気の分布」が生まれている″

とも言えるでしょう。

□立教新座

応募者数がついに2,000人を下回りました。立教新座は1月入試が中心ですが、2月にも試験があるため、ランキングには一緒に入れています。

繰り上げ合格は・・・

2024年度:53人

2025年度:113人

と今年は多数出ていた状況でした。さらに来年度からは、三輪田学園の塩見校長先生が新たに赴任される予定です。その存在感とパワーから、人気が再び高まる可能性が大いにあります。

□高輪

ここ数年増加を続けていましたが、今年はやや減少しました。

・入試が難しくなったこと

・1科目入試の影響

により、少し敬遠されたのかもしれません。ただし、通学の駅としてこれまで白金高輪と泉岳寺を利用する生徒が多かったものの、高輪ゲートウェイ駅の開発が進み、通学する生徒の多くが新しくできたこの駅を使うようになったそうです。山手線が乗り入れる利便性は大きく、来年度は再び応募者数が増加する可能性があります。隔年現象の影響も考えられますね。

□巣鴨

応募者数は前年比で1割減少しました。これまで増加傾向が続いていただけに、難化を敬遠する受験生が出たのかもしれません。

□浅野

定員を減らした影響で応募者数も減りましたが、前年比では大きな差はありません。ただし、実際には2月後半までは及ばなかったものの、例年とあまり変わらない数の繰り上げ合格が出ていました。

□聖光学院

2年前に初めて東大合格者数で3桁を達成し、その後も3桁には届かないものの、それに近い数字を継続して出し続けています。そうした実績が背景にある中で、応募者数も増加しました。

やはり難関校を目指す受験生たちが、2月2日の入試を聖光学院にシフトしている印象があります。

典型的な日程パターンは

・2月1日:開成

・2月2日:聖光学院

・2月3日:筑波大学附属駒場

この流れが定着しつつあるようです。

先日のとあるイベントで、聖光学院の工藤校長先生のお話を直接うかがう機会がありましたが、その迫力とお話の巧みさはまさに「すごい」の一言。会場を引き込む力がありました。さらに今後は、聖光学院出身で東大理Ⅲから司法試験合格という驚異の経歴を持つ河野玄斗さんとのトークセッションも予定されています。まさに「聖光学院2デイズ」といった気持ちの盛り上がりです。

加えて、その後のイベントには有名な「佐藤ママ」が登場予定。打ち合わせの段階から圧倒的な熱量で、こちらが思わずセミナーに参加しているような気持ちになるほどでした。本番のトークも間違いなく圧巻になるでしょう。

一方、河野玄斗さんは超がつくほどの好青年で、驚異的な経歴にも関わらず全くひけらかさない。その姿勢はまさに「本当に優秀な人ほど謙虚」という言葉を体現しているように感じました。

▼応募者増加校

2025年度入試で男子応募者数が増加した学校、前年対比で増加した学校をお伝えします。少し意外な数字になったように思います。

□藤嶺学園藤沢

応募者数の大幅な増加が際立ちます。神奈川県全体では受験生数がやや減少傾向にある中で、この伸びは特に目立ちます。

周辺エリアでは湘南学園や日本大学藤沢といった共学校も人気が高まっていますが、男子校の選択肢は限られているため、その影響もあって藤嶺学園藤沢が注目されているのかもしれません。鎌倉学園も増加傾向にある一方で、横浜中学が募集停止となったこともあり、男子校人気の中で

・藤嶺学園藤沢

・武相

は希少性が背景にあると考えられます。学校自身の取り組みも加わり、「再評価」されている印象があります。

一方、武相は試験日程がやや遅めに設定されており、その分手続き率が高いという特徴があります。

□日本学園

ここは典型的な隔年現象が見られます。

とはいえ、来年度は共学化するため、応募者数は増加する見込みです。男女合わせた募集となれば、2,000人規模に達する可能性もあると見られます。現状の数字はやや不透明ですが、動向としては注目度が高い学校です

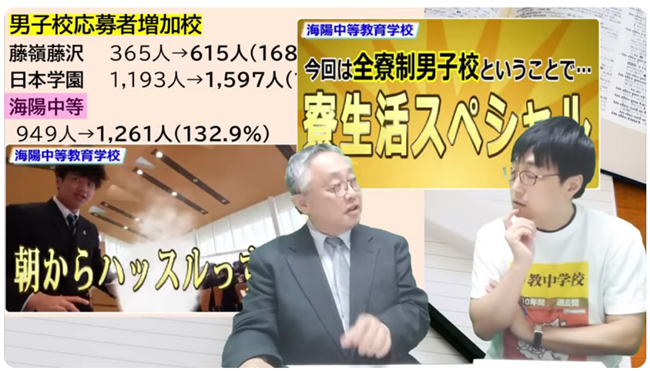

□海洋中等教育学校(愛知県)

首都圏の学校ではありませんが、今年は大きく応募者を伸ばしました。名前を耳にする機会も増え、存在感が高まっています。その一方で繰り上げ合格も出ていたようですが、全体としては確実に注目を集めています。ちょうど声教チャンネルで初めて取材を行った時期でもあり、その広報効果も少しは役立ったのではないかと思っています。

□立教池袋

慶應義塾普通部をはじめとする大学附属校が人気を回復する中、立教池袋もその流れの一角といえます。

附属校人気の復活を象徴する動きとして位置付けられるでしょう。

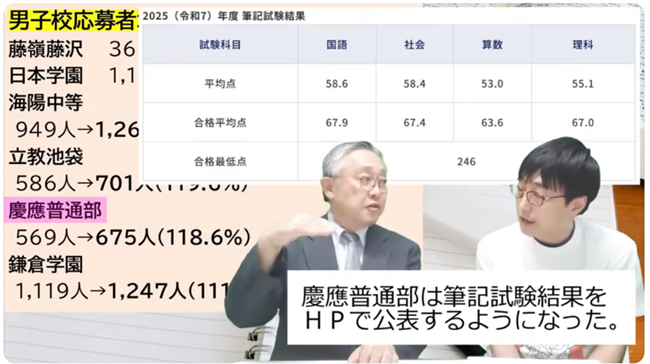

□慶應義塾普通部

応募者数は2割近く増加しました。

受験しやすくなった要因の一つとして・・・

〝合格の目安となる基準や得点をある程度開示した″

ことが挙げられます。これが大きく影響したと考えられます。今後も大きく減少することは考えにくいでしょう。

なお、2025年度入試ではサンデーショックの影響を受けた学校もありました。サンデーショックは本来、女子校に強く影響する現象ですが、その余波が共学校に及び、さらに男子校にも間接的に影響する可能性があるといわれています。とはいえ、慶應義塾普通部の入試日は2月1日であるため、直接的な影響はほとんどありません。

□鎌倉学園

こちらも応募者数が増加しました。神奈川県内では逗子開成が難化している影響もあり、その分、鎌倉学園が「受けやすい」という印象を持たれているのかもしれません。結果として志願者が集まりやすくなっていると考えられます。

▼受験者高実倍率校

次に実質倍率の高かった学校のお話です。顔ぶれはほとんど変わっていなく、

〝2科目受験は厳しい″

ということがよくわかる結果です。

2科目入試・特徴的なコースの入試は厳しい

世田谷学園のように独自のコースを持つ学校は、毎年高い難易度が続いています。特に後半日程になると倍率は非常に高く、10倍を超えるケースも珍しくありません。

2科目入試や午後入試も同様で、

〝後半日程を滑り止めにする″という考え方はすでに現実的ではない

大変危険な考え方なのです。受験校を選ぶ際は、偏差値だけでなく実際の倍率をしっかり確認することが重要です。

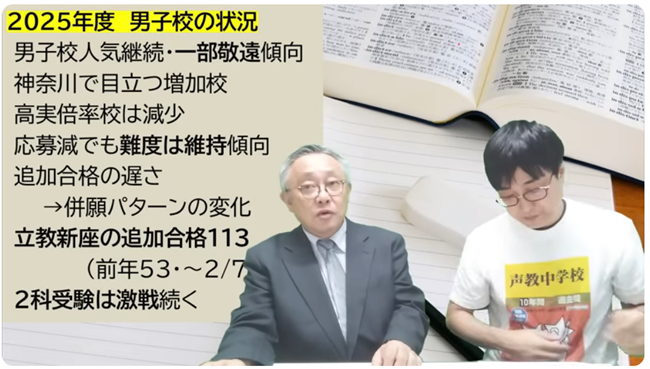

▼2025年度男子校まとめ

男子校の特徴

2025年度入試を振り返ると、やはり人気の高い男子校にはいくつかの特徴が見られます。

男子校の特徴・23区内(都内)の男子校は依然として注目度が高い

しかし…明法が共学化したことで23区外に残る男子校は桐朋のみ

となりました。その桐朋も人気が大きく高まっています。こうした状況から、

・神奈川や埼玉の男子校を選択肢に入れる受験生が増えている

また、共学校人気の影響もあり、

・神奈川の男子校に東京都内の受験生が流れている可能性

も考えられます。実際には多くはないかもしれませんが、神奈川県内の保護者が「県内で男子校に通わせたい」と考え、東京ではなく地元の男子校を選ぶケースが増えていることも背景にあるでしょう。

人気校と倍率の傾向

人気校の顔ぶれ自体は前年とほとんど変わっていません。ただし「高倍率校」は全体として減少傾向にあります。

〝少しでも合格可能性を高めようとするご家庭が、比較的受かりやすい学校を志望する傾向″

が強まっているといえます。

立教新座の追加合格

立教新座では2月7日時点で100名以上の追加合格が公式サイトに掲載されていました。追加合格を後から発表するパターンが続いているのは、学校側が「入学手続きをする」と見込んでいた受験生が実際には手続きしなかったケースが増えていることを示しています。

まとめ

つまり従来に比べて

・併願の組み方や受験行動が変化

・学校側にとっても予測が難しい状況

が続いています。特に2科目受験は依然として厳しく、戦略的な受験校選びが一層重要になっているといえるでしょう。

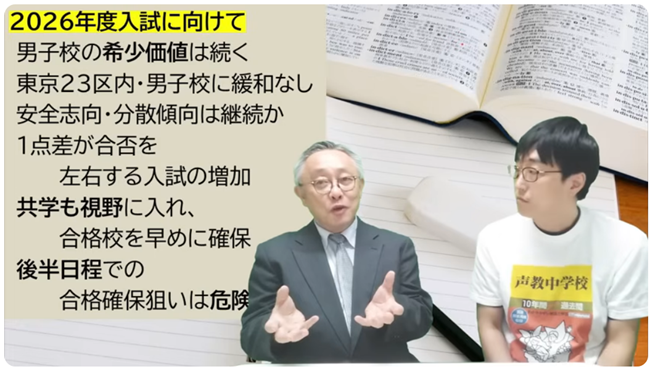

▼2026年度入試に向けて

来年度(2026年度)の入試についても、基本的には昨年と大きな変化はなさそうです。男子校に関して特筆すべき新しいトピックは見当たらず、全体の傾向はほぼ横ばいといえるでしょう。

例えば、獨協は応募者数こそ減少したものの、学力レベルとしてはむしろ上がってきている印象があります。そうなると、成城との間で立場の逆転が起きる可能性も考えられます。

また、立教新座が多数の繰り上げ合格を出した一方で、成城はそれほど影響を受けなかったようです。このような細かい変化は見られるものの、全体のデータとしては、応募者数ランキングや増加校ランキングの順位に大きな変動はありません。

したがって、多少の数字の上下はあっても、基本的な構図は前年とほとんど変わらず、この傾向が来年度以降も続くと見込まれます。

次回、女子校編へと続きます。