声教保護者会2023-2024⑦ 中学受験 直前!受験生本人の準備「これやって!!」

出典:声教チャンネル(声の教育社)

記事:metasc

今回の声教保護者会は…

入試直前期になりましたので、「受験生たちがこれから始めるべきこと」についてお話ししたいと思います。もちろん勉強の面は重要ですが、今回は特に生活面に焦点を当てて、いくつかの大切なポイントをご紹介します。

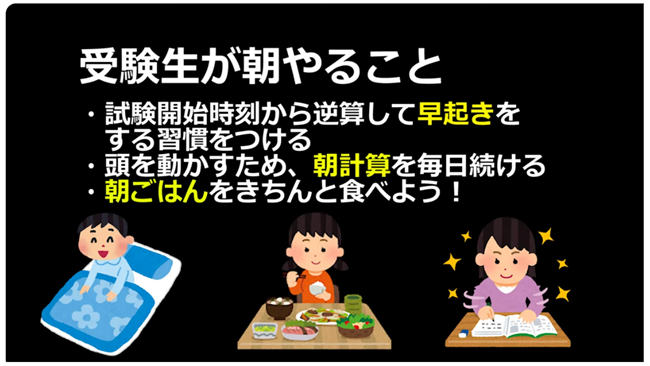

▼受験生が朝やること

①試験本番時間から逆算した早起きの習慣

夏に比べてよく眠れる時期になっていますが、反面、すぐに起きられなくなることもあります。入試当日は早朝から始まることが多いですよね。

・試験の集合時間がおよそ8時から8時半30分

↓

・7時前後に家を出発(30分前には到着していたい)

↓

・6時頃には起床していることが理想的

↓

・22時か22時30分には就寝(最低でも7~8時間の睡眠が必要)

脳や体調を考えると、最低でも7~8時間の睡眠が必要ですから、22時か22時30分には就寝することになります。起床してから試験開始までに最低2時間は必要で、その間に脳をしっかり起動させることが大切です。体がこのリズムに慣れるためには、3週間から4週間かけて練習するのが良いでしょう。そうすることで自然に目指す時間に早起きできるようになり、試験の始まりに集中できる状態を作り出せます。

頭が目覚めた状態で試験を解き始めないといけないですし、多く学校の場合、最初の科目は国語です。朝、頭がすっきりしていないと文章が理解できません。さらに、私立学校の場合は冷暖房が完備されていることが多いため、窓側に座ると温かさも相まって眠くなることもあります。試験会場にすっきりとした状態で到着するためにも、早起きの練習を逆算して行うことが重要です。

②朝計算学習の習慣

朝9時に脳が最高のパフォーマンスができるよう、朝起きたらすぐに計算問題を15分程度、もしくは5問程度でも解く習慣をつけましょう。

計算問題は、ただ記憶したことを再現するだけでなく、問題を解析し、計算し、結果を導く過程で脳を活発に動かすのに役立ちます。試験当日でも、会場に向かう途中で目にする車のナンバープレートの数字を合計してみるなど、短時間でも計算を行うことが効果的です。計算は脳を目覚めさせるのに最適な活動と言えるでしょう。4科目の中で朝学習するのに一番向いています。手元にある受験用の参考書や、塾で配布されたテキストなど、普段から使用しているものでよいので、毎朝決めた時間や決めた数の問題を解き、解答も自分でチェックするようにしてください。

▼受験生が夜やること

受験生が夜、寝る前などにおすすめの学習は…

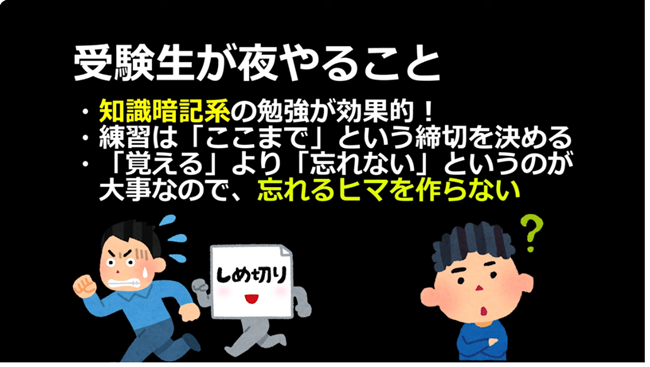

「暗記のように覚えなければいけないこと」です。

特に社会科の学習や視覚を使った記憶作業(インプット・アウトプット)は、夜の時間帯が向いていると考えられます。これは、就寝中に記憶の整理が行われ、朝再確認することで記憶が定着しやすいためです。かつて塾講師をしていた時、私は生徒たちに、夜に学んだ情報は翌朝に記憶していることが多いと説明し、試してみる子も多くいました。なぜなら、夜に受けたインプットは朝よりも引き出しやすい記憶となるからです。

また、インプットする学習は終わりが見えにくいです。夜はその日の終わり時間が定まっているため、残り時間を決めて学習することができます。例えば、「あと5分で漢字の復習を終える」といった具体的な目標を設定することで、集中して学習することが可能です。ある元教え子は、「100回の練習で絶対に覚える」と目標設定し、志望校合格を成し遂げました。これは100回やらないと覚えないという意味ではなく、100回やるまでで必ず覚えるという意味です。

このように、自分で学習の期限を決めることが大切です。大人は受験生に「覚えなさい」と言いがちですが、大事なのは、覚えた事を忘れないようにする練習です。覚えること自体は誰にでもできるので、忘れる暇を与えないように短時間で繰り返し練習することが記憶を定着させるコツです。

▼受験生が取り組む場所と内容

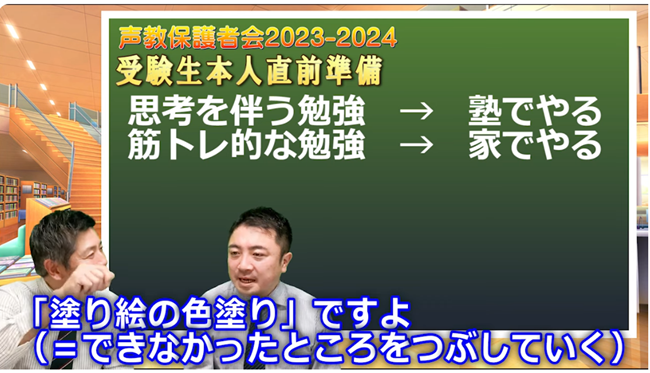

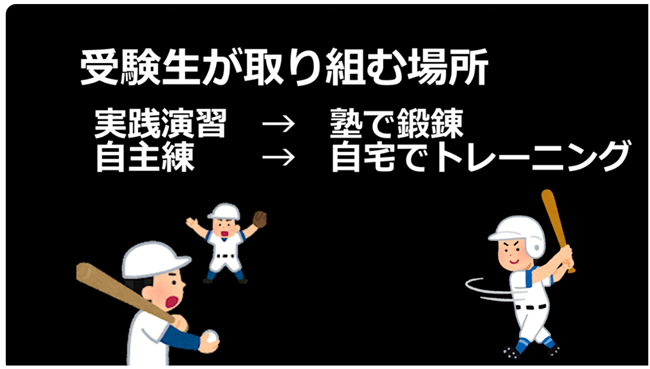

この時期は、受験生が自分の志望校の試験スタイルに合わせた調整を施す段階に差し掛かっています。偏差値を上げることも大切ですが、より具体的には、志望校での得点を1点でも2点でも上げるための特訓が求められます。

この時期、保護者は受験に関する手続きなど事務作業に集中することで精神的なバランスを保つと良いでしょう。一方で受験生も学習に取り組むことで不安を和らげ、ストレスを軽減することができます。特に、自分で解決可能な問題、例えば漢字の練習や計算問題などは、家庭学習に最適です。

塾で指導していた頃、生徒たちは塾での学習時間を難しい問題や考える必要がある問題に費やし、自宅では自己解決可能な課題に取り組むようにしていました。難易度の高い問題は一人で挑むと挫折を感じやすく、家庭内でのトラブルの原因にもなりかねません。逆に、自宅で解答可能な教材に取り組むことで、自信を持って学習を進めることができます。まとめになる問題集は大手塾からも発売されていますが、例えば、声の教育社から出ている「算数のお手本」のような教材は、問題の隣にすぐ解答があり、分からない時にはすぐに確認できるようになっています。こうした教材を利用して、一度間違えた問題を翌日に再挑戦することで学習効果を高めることができます。

この繰り返しは、完成度を高めるための色塗りのようなものです。スポーツに例えれば、塾では実践的な試合形式の練習を、自宅では基礎トレーニングを行うようなものです。

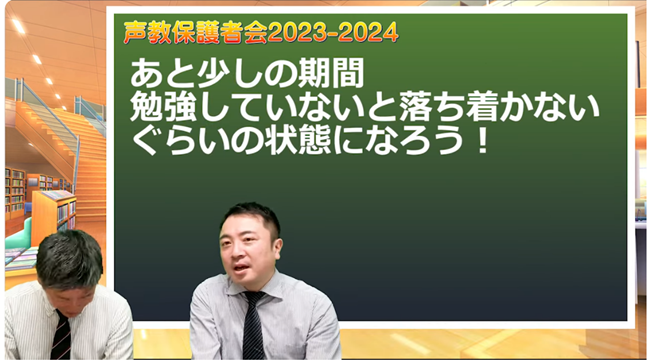

受験勉強が生活の一部となっているため、試験が終わると手持ち無沙汰になる生徒も多いです。学習が日常の安定感を提供していたという生徒もいるため、受験が終わって突然時間ができたときに、何をしたらよいか戸惑うことは珍しくありません。受験生の皆さんも、家庭学習が一種の安心感を与えるほど習慣化するように、それくらい学習をしましょう。

▼体調管理について

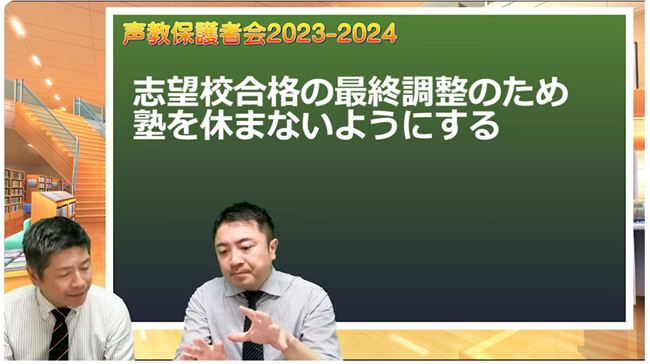

以前保護者の方々に向けた動画で強調した体調管理の重要性ですが、その主な目的は、「塾を休まないこと」にあります。

塾での学習は…講師から直接指導を受け、

合格への進捗を保護者でも自分でない他の人の目で確認してもらう貴重な機会です。

ですから、そういった機会をできるだけ逃さないよう、健康管理に努めましょう。

▼まとめ

受験生の皆さんに向けて、試験直前に何をすべきかについてお伝えしましたが、まだ取り組むべき勉強はたくさん残っています。しかし、どのような内容に取り組むべきなのかは、皆さんそれぞれの状況によって異なるので、担当の塾の先生にしっかりと相談し、一つ一つの課題をクリアしていきましょう。

次は、入試が実際に始まる直前に、さらに具体的なアドバイスを提供できればと思います。