声教保護者会2023-2024④ ここがオトナの頑張りどころ‼模試・過去問 結果のとらえ方~前編~

出典:声教チャンネル(声の教育社)

記事:metasc

9月以降にやること

① 過去問題集に取り組む

② さまざまな模試の受験

9月は過去問が始まる時期です。また、さまざまな模試も増えてきます。多くのテストや判定が行われる時期になりますが、これらの結果は捉え方によっては有効に活用できる一方で、ネガティブに受け止めると良くない結果を招くこともあります。そこで保護者の皆様に、模試の結果をどのように捉え、最適に活用するかについてご説明したいと思います。

9月以降の模試とは

①受験校を確定させる模試

6年生の夏休み前から塾ではさまざまな模試が実施されていました。しかし、これから先の模試は少し異なる特徴があります。ひとつは、受ける学校が大分絞り込まれてきたこと。模試の結果によっては微調整が必要かもしれませんが、狙いどころが見えてきているので受験校を確定させる上で非常に重要です。

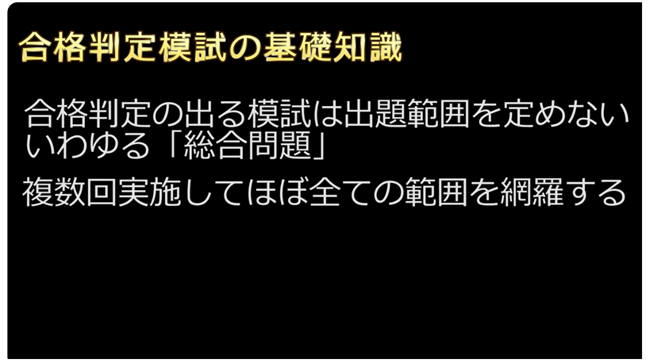

②範囲の指定がなくなる模試

もうひとつの特徴として、どの塾もほとんどの単元を終えているため、模試の範囲は全てとなります。これまでの学習内容全てが試験範囲となるわけです。

考え方として、「9月の模試に出た範囲は10月の模試には出ないだろう」という予想は適切ではありません。大事なのは、どのような問題が来ても対応できるように準備することです。1月や2月に競うライバルと同じ母集団の中での比較や、どの単元や教科ができていて何が不十分かなど、結果もその都度上下すると思うのでそれをきちんと見ます。その判定結果をどう評価し、どう活用するかが鍵となります。

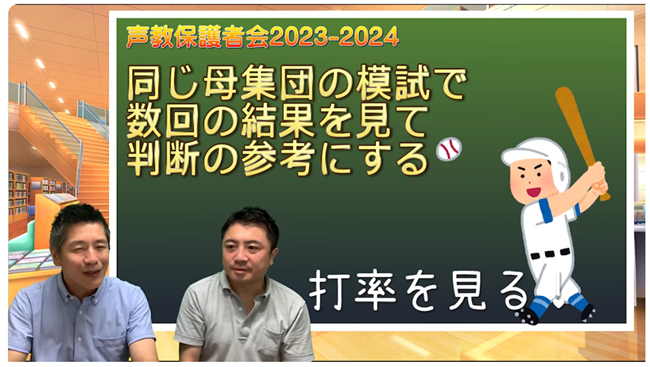

▼模試の志望校エントリーの仕方

塾側では、受験生たちよりも少し早く模試の結果を確認しています。だからと言って一度の模試の結果だけで志望校にして良いかやめるべきかの判断をすることはほとんどありません。特に11月や12月には、これまでの数回の模試結果を参考に、最終的に保護者とともに志望校の相談をすることになります。

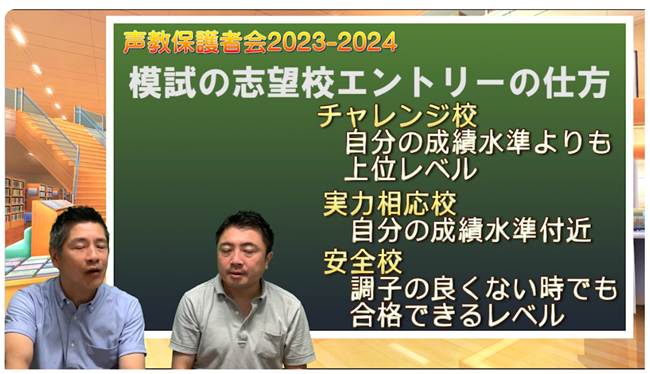

志望校のエントリーを考えるとき、1校だけではなく複数校を挙げることが多いですよね。例えば6校や8校など。どのようにエントリーするのが良いのか迷うと思います。絶対に目指したいチャレンジ校がある場合、そのチャレンジ校が自分の偏差値とぴったり合う場合もありますが、一般的には、普段の平均的な偏差値よりも少し高めを目指すことが多いと思います。

そのため、エントリーのお勧めは

◆チャレンジ校:平均偏差値より上の学校を1〜2校

◆実力相応校:自分の偏差値に相応する学校を1〜2校

◆安全校:平均偏差値よりも下の学校

このように3段階で志望校を選択することです。実際、自分の普段の成績よりも上の学校をチャレンジする際、必ずしも最も希望する学校をエントリーする必要はありません。もちろん、志望の学校を選ぶ方がベターですが、たとえば学校見学に行ったことのない学校を選択しても問題はありません。

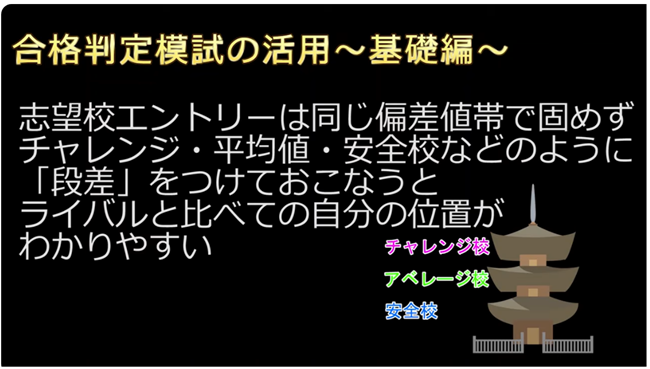

しかし、合格判定模試では近い偏差値の学校ばかりを複数選ぶと、母集団が同じなので結局判定が似通ってしまうことがありますので、偏差値の範囲は段階的にした方がよいです。大手の塾の模試では、生徒がエントリーした学校ごとのランキングも提示されることが多いです。そして、その偏差値を基に、塾の基準での評価がされます。それが合格ラインに近いのか、遠いのかを見ることで、どの位置に自分がいるのか、どの学校までチャレンジできるのかが明確になります。特に9月頃には、自分の第一志望の学校よりも少し難易度の高い学校も視野に入れてみるのもひとつの戦略と言えます。

まとめると・・・

エントリーは自分の現在の成績よりも難易度の高い学校をチャレンジ校として加えると同時に、平均的な学校と、万が一の状態でも合格可能な安全校もリストに入れておくことをおすすめします。

受験本番は冬なので、風邪をひいたり過度の緊張から睡眠不足になったりする可能性もあります。しかし、試験日は待ってくれません。だからこそ、絶不調の日でも安心して受験できる学校も選んでおくと安心できます。

▼避けたい全滅

1回の模試、たとえば9月に一度だけ模試を受験して、その結果第1志望校の合格可能性が低かったとしても、すぐにその学校の受験を諦める必要はありません。チャレンジ校は最後の模試までその学校をずっと志望校として書き続けて欲しいと思います。ただ、変えなくてはいけない時というのがあり、ずっとその学校のみを志望していると「全滅」になってしまう可能性が出てきてしまう時です。

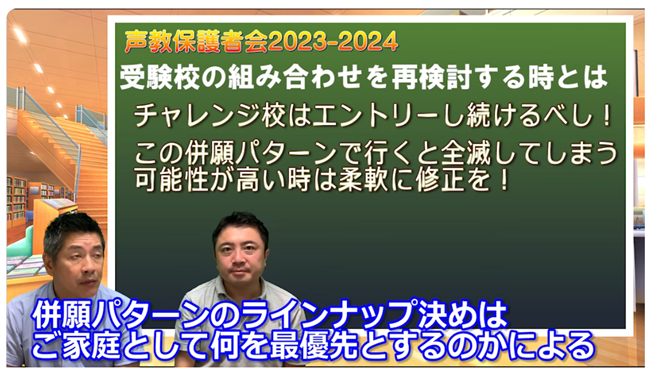

▼受験校の組み合わせを再検討する時

志望校の選択は戦略的に考える必要があり、例えば第一志望の学校を優先する場合、抑えどころとしての安全校を受けることを塾から提案することもあります。もちろん第一志望校に合格することが最優先かもしれませんが、それ以外に何を優先にするかが大切なのです。

小学生ですし「入試」なので、

「受けに行くこと」が目的ではなく、

「次の学びの機会を得るための受験」であり、

「合格して6年間通うこと」が目的なのです。

合格して将来を得ることが大事なので、ひとつの学校にこだわって受験をしてしまい、合格が出ない可能性があるのであれば、1校でも別の学校を受験して合格をもらい、通える学校を持っていただきたいです。合格をもらって、実際に入学するどうかはその先の話になるかもしせんが、合格し「来てください」と言ってくれる学校があるということはとても嬉しいことです。しかも、いざ合格をもらうとその学校に対するイメージや気持ちが変わることもあると思います。

そもそも、受験する学校は、絶対に通いたくないと思う学校ではなく、将来の学びや環境を考慮して選んだ学校であるはずです。その選択が将来の自分のためになるように、戦略的な選択を心がけることが大切です。

▼次回について

次回は模試・過去問結果の捉え方の後編をお伝えします。